仁略视角|产城融合专题研究(二)——发展分析篇

第二篇 产城融合发展分析篇

根据上一篇《产城融合政策解读篇》可以了解到,我国产城融合从2014年提出至今,通过一系列的产城融合示范区和新型城镇试点的探索及经验分享,逐步呈现出一套制度化、规范化、创新性产城融合发展模式。

本篇将从我国产城融合发展阶段和发展模式两大角度进行分析,探索我国城镇化建设如何借助产城融合从高速度发展转变到高质量发展。

我国城镇化发展不断从高速度发展向高质量发展转变,这一从数量到质量的转变是致力于产城融合发展的成果。总体来看,我国产城融合发展包括城乡统一、空间扩展、深度建设三大阶段,各阶段皆为“以人为本”的产-城-人的融合,但由于不同阶段政策导向、社会经济发展情况、城镇化发展程度、人口密集度等因素的影响,各阶段引领要素各不相同。

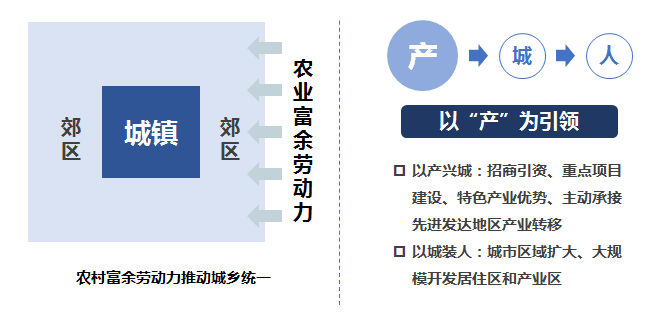

第一阶段:城乡统一(2014-2015年)——把“村镇”变成“郊区”

城乡初融合:

随着我国农业富余劳动力和人口老龄化程度提高,我国城镇化转型发展的外部挑战与内在要求日益严峻。因此,我国着力推进城镇基本公共服务均等化,为农业转移人口市民化创造了条件。

城市形态:

以城市为点状集群,推动大中小城市和小城镇协调发展,努力实现农业转移人口在城镇落户,初步建成村镇郊区化、城乡一体化形态。

以“产”为引领:

引导农业转移人口投入到当地产业经济发展中,重视产业和城市之间的时间协同、空间整合和规模匹配,主要的融合手段是“以产带城”、“以城装人”。

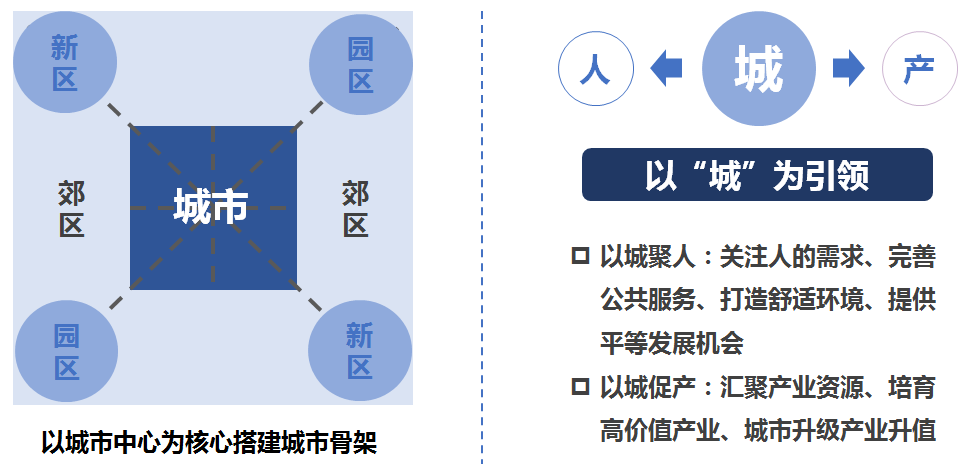

第二阶段:空间扩展(2015-2018年)——把“郊区”变成“城区”

城市搭骨架:

随着城市经济发展、人口集聚、生活文化质量提升,初级城市群骨架开始搭建,大型居住区、产业园等快速蔓延,配套的市内轨道交通等基础设施建设也渐趋完善。

城市形态:

以城市中心为核心,产业园、新区等形式四处扩展,同步配套开展基础设施建设,城市空间开发居于核心。

以“城”为引领:

在前期农业人口入城并大力推动产业经济发展的基础上,为满足人均基础设施建设使用量,城市开始空间扩展,强调以城市建设为发展重点,主要融合手段是“以城聚人”、“以城促产”。

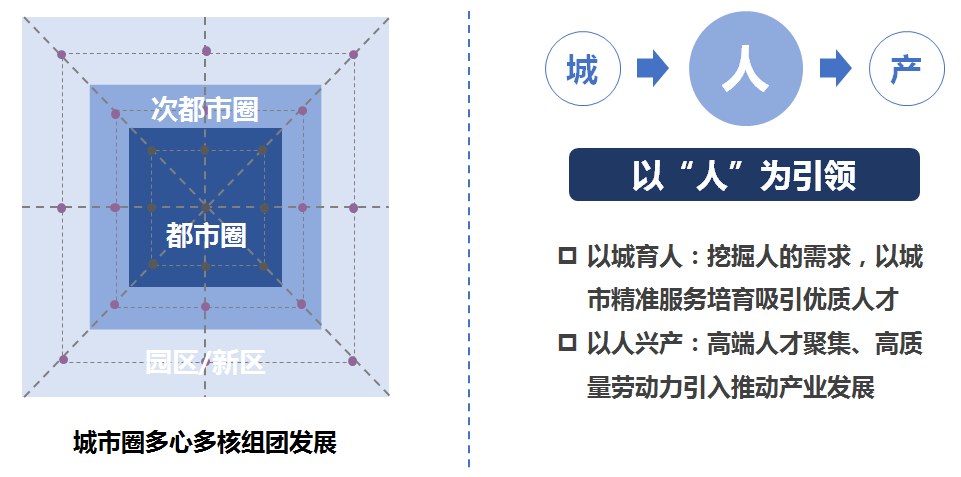

第三阶段:深度建设(2018年-至今)——把“城区”变成“都市”

城市填内容:

依照前期城市发展骨架,一方面发展产业,推动一二三产业协同发展;另一方面以人为本,挖掘人在物质及精神各方面需求,精准服务。

城市形态:

依托城市圈多心多核组团发展,一二三产业协同布局,大力发展高端制造业、现代服务业等新型绿色产业,推动当地特色产业转型升级,高质量城市化深度建设。

以“人”为引领:

通过对人的需求的深度挖掘与精准服务,实现高端人才的聚集,进而通过人群的聚集带动产业和城市的协调发展,主要融合手段是“以城育人”、“以人兴产”。

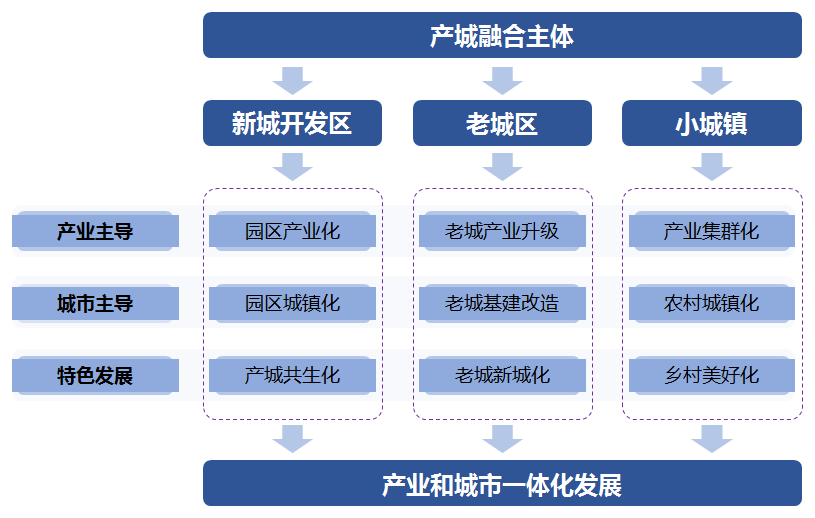

我国产城融合发展主体主要有新城开发区、老城区和小城镇,总体发展方向主要为产业主导、城市主导、地方性特色发展。以下主要介绍我国产城融合三大主体九大发展模式的发展特色及发展方向。

1、新城开发区产城融合的发展模式

我国新城开发区主要是以大规模都市为中心,向外扩散开发的卫星城市,其产城融合模式主要有以产业为主导的园区产业化、以城市为主导的园区城镇化和依照产城发展程度特色发展的产城共生化。

2、老城区产城融合的发展模式

由于具有一定的社会经济和人文基础,老城区产城融合发展相对于新城区产城融合的发展模式较为舒缓一些,其产城融合模式主要有以城市为主导的老城基建改造、以产业为主导的老城产业升级和融合新城特色发展的老城新城化,其主要是期望通过产城融合解决基础设施建设人均使用压力,如:医疗、交通、卫生等。

3、小城镇产城融合的发展模式

产城融合最终是为了城镇化建设,发展建设中小城镇与重点城乡是推进城镇化建设的必由之路,小城镇发展缓慢,并伴随着环境问题、人口问题、住房问题。因此,以小城镇特色发展的乡村美好化、以产业为主导的产业集群化和以城镇为主导的农村城镇化三种模式发展小城镇产城融合是解决其发展问题的重要手段。

我国国家级产城融合示范区基本以产城融合九大发展模式为建设思路,例如:安庆市以老城产业升级模式,依托良好产业基础发展现代产业体系;滁州市以园区城镇化模式,全力打造产业特色新区和人居示范新城;赣州市九江市以城镇产业集群化模式,利用当地已有基础设施发展当地特色产业,推动赣南苏区经济发展。在产城融合专题《国家级产城融合示范区案例分析》中,将以九大模式分析我国国家级产城融合示范区如何更好的推动产业和城市一体化发展。

返回列表

返回列表